Dalla Serenissima alla Senilissima. Più pannoloni che brevetti

2 Ottobre 2025

Dal sogno all’incubo. Dall’incubo a nuovi sogni?

6 Ottobre 2025Carlo Rubini, nel suo ultimo editoriale https://www.luminosigiorni.it/cultura/occidente-ma-cosa-vuol-dire/, affronta, con la consueta arguzia, l’ambiguità del termine Occidente e la strumentalità con cui spesso viene usato.

In sintesi, Carlo riflette sul fatto che nel tempo il termine si è gonfiato di significati: legacy greco-romana, democrazia liberale, economia di mercato, NATO, Unione Europea, cristianesimo, progresso tecnologico. Nessuno Stato, però, incarna tutto questo insieme. Da cui il paradosso: il Giappone è “occidentale” pur essendo asiatico; la Bolivia cristiana è esclusa perché povera; la Turchia è dentro solo per la NATO; la Russia, culturalmente europea, fuori per motivi politici. Persino Stati Uniti e Israele, leader presunti dell’Occidente, mostrano derive che ne complicano l’appartenenza. Insomma, va a finire che “Occidente” diventa una scorciatoia retorica che serve più a creare un noi contrapposto a un loro che a descrivere la realtà. L’esito finale della riflessione di Rubini è in sostanza una rassegnata presa d’atto che l’Europa – o meglio l’Unione Europea – è sola nel mondo a detenere o perlomeno ad avere la responsabilità di manutenere nel tempo almeno i valori sottesi allo Stato di Diritto (che drammaticamente sono minacciati persino nell’antica democrazia statunitense) rafforzando la propria coerenza interna: garantire diritti e doveri, ridurre le disuguaglianze, promuovere una cultura politica equilibrata.

Lo stimolo del Direttore mi tenta a osare un passo ulteriore nel ragionamento. Certamente la legacy culturale europea non ha ragionevolmente paragone con altri luoghi del pianeta. A partire dal lascito greco-romano e poi giudaico-cristiano, il pensiero filosofico e via via per li rami il giusnaturalismo, l’elaborazione teorica del contratto sociale, dei diritti individuali, della democrazia. Un patrimonio immenso. In Europa, per dirne una, abbiamo avuto Platone (si veda https://www.luminosigiorni.it/cultura/il-lascito-di-platone-alleuropa/) e fa tutta la differenza del mondo. Ma c’è un però: l’intera tradizione del pensiero occidentale si autorappresenta come universale. I diritti, per il modo stesso in cui sono stati concettualmente costruiti — a partire dall’assunto che la natura si manifesti secondo un ordine razionalmente comprensibile — o sono erga omnes, oppure cessano di essere tali. Noi siamo eredi dell’Illuminismo, dell’“Io penso” kantiano inteso come principio universale (https://www.luminosigiorni.it/cultura/diritti-universali-o-non-diritti/). Il corollario immediato è dunque che il mondo, tutto il mondo, sia necessitato a evolvere verso l’assimilazione e l’interiorizzazione non solo astrattamente dei valori ma anche del nostro modo di pensare. La realtà di ogni giorno ci sbatte in faccia l’evidenza che non si sta affatto andando in questa direzione. Da qui, fermo restando che è importante la funzione di presidio dei valori degli Stati Membri della UE auspicata da Rubini, merita forse interrogarsi se davvero il modello occidentale sia l’unico possibile. E, in filigrana, per dirla con Leibniz, se rappresenti davvero il migliore dei modelli possibili. È un esercizio teorico e speculativo, certo, ma il pensiero astratto talvolta è utile per mettere alla prova e ridimensionare le nostre convinzioni e consapevolezze.

Proviamo dunque a inquadrare il tema (e mi si perdonerà l’estrema semplificazione, se non banalizzazione dei concetti). La filosofia occidentale nasce in Grecia come risposta al disagio del Divenire, l’inquietudine generata nell’Uomo dalla constatazione che tutto cambia in continuazione. Condizione che da un lato non ci consente la conoscenza (conoscere una cosa che sai che muta continuamente equivale a non conoscerla) e dall’altro ci lascia sgomenti di fronte a quello che ci propone il futuro. L’Uomo, allora, messo a confronto con l’inaudito e l’imprevedibile, si è inventato il Grande Rimedio, ovvero la filosofia intesa come episteme (επιστήμη) per perseguire l’assoluta certezza della verità. Una certezza appunto epistemica, non legata al Mito (il primo rimedio) o alla religione, condizionata a un atto di fede. Nell’800 a questi rimedi si è aggiunta la fiducia nella scienza e nella tecnologia. Il Rimedio concepito dall’episteme ha prodotto, pur in diversissime forme, una soluzione consistente in una realtà immutabile, esterna al mondo dell’Uomo, che fornisce la legge, l’ordine, la prevedibilità appunto del futuro.

Questo è il nostro retroterra culturale, questo il nostro modo di percepire la realtà e financo di ragionare, ancorché inconsapevole. E questo rimane, sia chiaro; impensabile cambiarlo tanto è connaturato, anche da parte di coloro che neppure sanno chi erano Platone o Kant. D’altro canto, è facilmente concepibile che vi siano altre prospettive, altre civiltà, che tutta questa angoscia del Divenire non la colgono e non hanno dunque sentito la necessità di concepire la gigantesca costruzione concettuale dell’episteme occidentale.

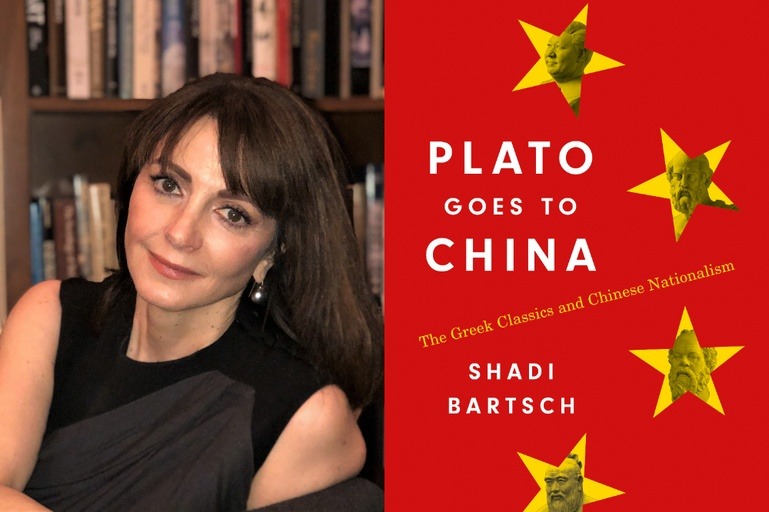

Una grande civiltà, parimenti antica di quella occidentale, è quella cinese. Per una fortunata coincidenza, mi è stato donato recentemente un libro che aiuta molto la nostra analisi. Si tratta di “Plato goes to China” di Shadi Bartsch, classicista e sinologa dell’Università di Chicago che indaga sull’impatto – e in un certo senso lo “scontro” – tra il pensiero occidentale e quello cinese (che si rifà al pensiero di Confucio, in primis, e al Buddismo e al Taoismo). Per chi fosse interessato qui https://www.youtube.com/watch?v=V1eorkG3RO0 una bella conversazione con l’autrice.

L’opera della Bartsch illustra doviziosamente come gli intellettuali, i pensatori e i teorici nazionalisti cinesi – in particolare dopo Tienanmen – si siano serviti dei testi classici greci per “costruire” argomenti a favore della legittimità del sistema politico cinese e contro le ideologie occidentali liberal-democratiche. Platone, che per noi rappresenta l’idea stessa di filosofia come ricerca del vero e del giusto, diventa così il filosofo dell’ordine e della gerarchia; Aristotele, il teorico della cittadinanza, viene reinterpretato come sostenitore di una comunità organica in cui l’individuo si dissolve nello Stato; Tucidide, il cronista delle ambiguità della democrazia ateniese, è usato come prova dei limiti strutturali del governo popolare. In altre parole, ciò che per noi è il terreno d’origine della libertà e dei diritti, altrove diventa un repertorio utile a sostenere il primato della stabilità e dell’autorità.

Quanto sopra certo non sorprende ma ciò che rende intrigante l’imponente lavoro della Bartsch è il suo scavare a fondo nelle opere dei classici e nei relativi commentari, così come nelle interpretazioni che ne hanno tratto i pensatori della modernità e nelle diverse letture di analisti, sia occidentali che cinesi, su diversi aspetti. Mi soffermo su uno di questi, che considero particolarmente rilevante per il tema in discussione. E precisamente il diverso approccio al concetto di Ragione da parte dei due mondi (NdR: le citazioni dal testo sono in inglese e, quando immediatamente comprensibili, non sono state tradotte per non appesantire la lettura).

Secondo la visione di molti intellettuali cinesi, la Ragione illuministica è votata all’economia e al profitto e quindi in definitiva allo sfruttamento delle cose del Creato e soprattutto allo sfruttamento dell’Uomo su altri uomini (“Rationality leads to the control and domination of others”). La visione filosofica ed esistenziale cinese contrappone a questa Ragione così aggressiva (per Confucio “the nobel man is not an utensil”) il concetto di “benevolenza”; in cinese rén, (仁) parola peraltro omofona (e forse non è un caso) del termine “essere umano” (人). La benevolenza per i pensatori cinesi è un vero e proprio “valore sociale”, declinato come kindness to others e respect for social hierarchies (e si intuisce facilmente quanto gradita possa essere al Partito quest’ultima specifica).

“Benevolenza” è definita come “a lifelong striving for any human being to ensure the most genuine, sincere and humane person he or she can become” (“Un impegno lungo tutta la vita, per permettere a ciascuno di diventare la persona più autentica, sincera e compassionevole possibile”). Capiamo bene che siamo lontanissimi dal cogito ergo sum cartesiano o dalla morale autonoma e universale di Kant, anzi per Confucio “ren is more like an art that needs to be mastered, embodied and displayed in one’s gestures and manners, rather than a formula to be understood or accepted by the intellect” (“ren è più un’arte che deve essere padroneggiata, incarnata e manifesta nei modi e nei gesti più che una formula compresa o accettata dall’intelletto”). Altro che Imperativo Categorico..

Capiamo bene che altro che l’angoscia per il Divenire.. Secondo l’approccio di Confucio “all things are interconnected, interdependent and ever-changing and thus should always be seen in their context” (“tutte le cose sono interconnesse, interdipendenti e continuamente mutevoli e devono essere sempre viste nel loro contesto”) mentre, nota un commentatore, gli occidentali hanno fatto propria la logica di Platone e Aristotele che tende a decontestualizzare i concetti in modo tale che siano validi sotto ogni condizione (“while westerners have accepted the logical approach of Plato and Aristoteles, which tends to decontextualize statement so they can remain true under all conditions”). Decisamente, due mondi agli antipodi.

Insomma, una doppia lezione. Da un lato la presa d’atto che i classici greci – che consideriamo il cuore dell’Occidente – possono essere usati per legittimare costruzioni politiche aliene dalle democrazie liberali. Dall’altro la consapevolezza di non essere, noi eredi della tradizione culturale europea, i depositari dell’unica possibile visione coerente del mondo. E che l’inesausta sete di conoscenza, di Assoluto, in definitiva di dominio del Reale che caratterizza la cultura occidentale (e che, ribadisco, informa inconsapevolmente il nostro modo di porci al mondo) può essere percepita dall’esterno come addirittura una forma di ύβρις dell’uomo europeo. E può persino accadere di ricevere una risposta disarmante, come l’indimenticata battuta di Deng Xiaoping: non importa di che colore sia il gatto, purché sappia acchiappare il topo.

È una constatazione che non deve portarci a relativizzare tutto, bensì a riconoscere il carattere fragile e bisognoso di “manutenzione” costante della nostra identità europea. Una identità che non solo non è l’unica possibile ma non è scontata né immutabile. Essa vive della scelta quotidiana di difendere pluralismo, diritti e stato di diritto. E la cronaca tristissima degli ultimi anni ci mostra precisamente quanto facilmente, in forme che non avremmo mai immaginato prima, certi confini che ritenevamo invarcabili sono stati superati. In questo senso, la lezione che ci viene dal libro della Bartsch non è soltanto uno sguardo sulla Cina, ma uno specchio che ci costringe a guardare meglio a noi stessi.

Immagine di copertina © Seminary Co-op Bookstores